中古物件のリノベーション時は耐震補強が重要?費用や工事内容を紹介

投稿日:

カテゴリー:リノベーション

![]()

(公開日:2022年9月26日/更新日:2023年3月13日)

(公開日:2022年9月26日/更新日:2023年3月13日)

子供の頃住んでいた自宅をリノベーションして、慣れ親しんだ場所に住みたいと考えている方は多くいらっしゃいます。地震大国である日本で、長く安全に暮らすためには、何が必要かご存知でしょうか。それはリノベーション時の耐震補強です。

本記事では、気になる耐震補強工事の費用相場と、耐震補強工事をリノベーション時に行うにあたって耐震性を高めながら費用を抑えるコツ、そのための業者選びのコツもご紹介していきます。また、耐震補強工事とリノベーションを同時に行った施工事例もご紹介します。

さらに、リノベーション時に耐震補強すべき箇所と施工方法や相場費用、所得税控除についても解説します。ご両親との同居や家を相続した方が知っておくべきことをまとめましたので、ぜひご覧ください。

リノベーション時は耐震補強にも注意しよう

耐震補強という言葉はCMでもよく耳にします。でも、実際のところ、どういう基準で耐震補強をするべきか、判断材料は何なのか、よくわかりませんよね。まずは、基準や判断材料について見ていきましょう。

旧耐震基準と新耐震基準

耐震基準は、「旧耐震基準」と「新耐震基準」に分けられます。

■旧耐震基準とは

震度5強程度の地震でも建物が倒壊しない、または破損しても補修することで生活が可能な構造基準です。

■新耐震基準とは

震度5強程度ではほとんど建物が損傷せず、震度6強~7程度でも倒壊・崩壊しない構造基準と定義されています。

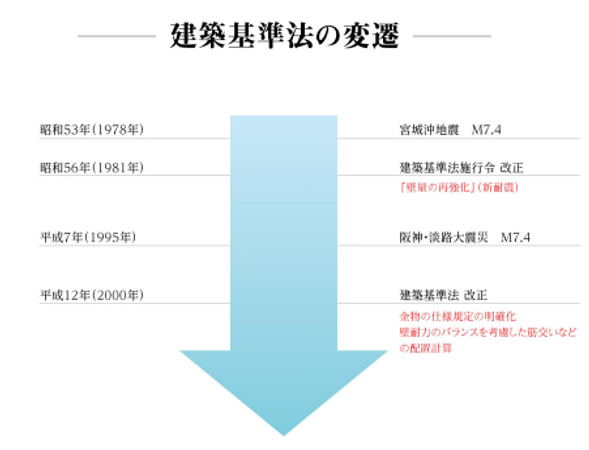

新耐震基準は1981年(昭和56年)に制定されたもので、建物の倒壊以外にも、建物内にいる人の命を守ることが基本的な考え方となっています。近年は地震の頻度も規模も大きくなっていますので、新耐震基準を満たした方が長期にわたって安心・安全に暮らせます。

築40年以上は注意が必要

1981年以前に建てられた住宅の場合は、旧耐震基準で建てられている可能性が高いです。

築40年を超えるご自宅をリノベーションする場合は、耐震診断と補強が必須だと考えて良いでしょう。

築40年以上の木造住宅のリノベーションを検討中の方は、下記の記事に注意点をまとめているので、ぜひ、ご覧ください。

また、1995年(平成7年)に発生した阪神淡路大震災、2016年(平成28年)に発生した熊本地震では、昭和56年以降に建てられた比較的新しい木造住宅においても倒壊などが発生しています。そのため、建築基準法の構造規定が改正された2000年(平成12年)6月以前に建てられた木造住宅についても、耐震診断を受けられることをお勧めします。

弊社はリノベーションのプロフェッショナルとして、耐震診断・補強の実績も豊富ですから、ご自宅を、精密に検査したうえで、住宅の機能を高め、見た目も美しく生まれ変わらせることができます。

リノベーション時に耐震補強すべき箇所と施工方法

耐震基準がわかったところで、具体的にどの部分を補強すべきかを説明します。補強方法と行うべき理由についても記載しますので、参考にしてください。

基礎

住宅の基礎部分は耐震補強工事で最も重要といっても過言ではありません。基礎が傷んでいるとその他の場所をどれほど補強しても、大きな耐震効果を得ることができないからです。

ヒビが入っている場合はモルタルなどで修復を行い、補強します。鉄筋の入っていないコンクリートなら、アンカーボルトという構造部材を固定するための部品を打ち込み、コンクリートを再充填します。

土台

木造住宅の場合は基礎の上に、土台が設けられています。腐食していたり、シロアリに食われていたりするので、土台そのものを交換することが多いです。ただし、大規模な工事になる可能性があるため、シロアリの駆除などで済む場合は対策をしたうえで補強を行い、施工完了となるケースもあります。

壁

壁の内側には、柱と柱の間を交差する「筋交い」という部材が使用されています。古い建物だと、この筋交いが補強されていない場合があります。柱や梁と接する部分を金属で固定すれば、耐震性の向上が可能です。この他、壁自体を増やしてバランス良く配置し、耐震性を高める方法もあり、これを「耐力壁」と呼びます。

接合箇所

柱や梁、壁は独立しているわけではなく、それぞれが接合されることで、揺れに耐える作りになっています。しかし、この接合部分が経年劣化などによって緩んでいると、耐震性低下の原因になるのです。接合部分を金具などで固定したり、ポリエステル製や繊維製のシートを貼り付けたりすることで、強い揺れにも耐えられるようになります。

屋根

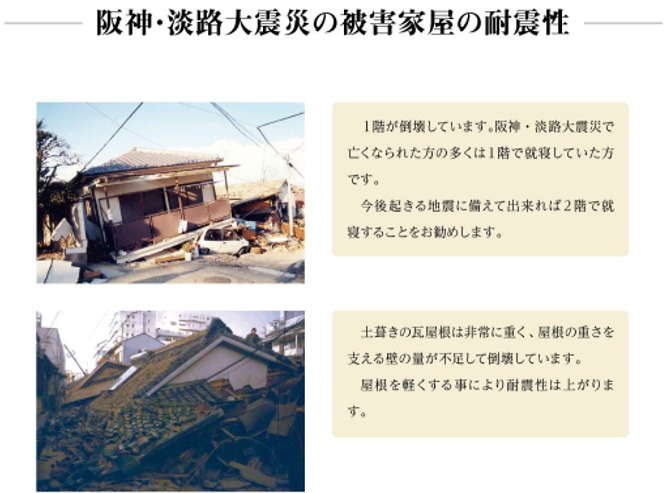

築年数の古い木造住宅では、瓦屋根など重い建材が使用されている場合が多いです。実はこれがクセ物で、いざ地震が来た際に、想像以上の圧力が家にかかり、倒壊してしまうことがあります。スレート材や金属性の建材など、家に負担のかからない軽い建材に交換し、耐震性を高めましょう。

劣化箇所

住宅は、年月が経つごとに必ず劣化していきます。家が劣化していくと、水回り設備の漏水、壁や柱のひびが発生しやすくなります。これらを修繕せずに放置すると、強い揺れが来た時に劣化部分から家が壊れていくリスクが高まるため、注意が必要です。リノベーションする際に発見した劣化箇所は、必ず補修工事を行いましょう。

費用相場|リノベーション時の耐震補強

耐震補強を行うべき場所はわかったものの、どれだけ費用がかかるのか、気になる方も多いですよね。ここからは費用の相場と税金控除について、詳しく解説します。

耐震補強工事の費用相場は約150万円

日本木造住宅耐震補強事業者組合が2021年3月に統計データを発表していますので、ご自身の住宅がどこに該当するのかを確認し、参考にしてください。

■木造家屋全体:約167万円(築年数平均37年)

■旧耐震基準の住戸:約189万円(築年数平均45年)

■81-00住宅(※)基準の住戸:約152万円(築年数平均28年)

(※)1981年から2000年に在来軸組工法で建設された住宅のことを指します

築年数の古い家ほど、耐震補強工事の費用が高くなることがわかります。また一方で、命を守るための大切な耐震補強工事が、概ね200万円以内に収まるということもわかりましたね。リノベーション費用に加えて、150~200万円程度で耐震補強が行えるとイメージしておきましょう。

耐震補強工事+リノベーションの費用相場

耐震補強工事のみを行う場合の費用相場は、状態や規模などにもよりますが約150万円でした。では、耐震補強工事を含めてリノベーションも行うとすると、どのくらいの費用がかかるでしょうか。

リノベーションの内容によって相当の幅が有りますが、350~2,000万円かかります。たとえば、水回りだけなのか、家丸ごとリノベーションするかで差が生じます。

耐震補強工事とリノベーションを同時に行う場合、単純に耐震補強工事費用150万円程度+リノベーション費用とはなりません。なぜなら、重複する施工内容があるからです。

たとえば、壁が劣化していてリノベーションの必要がある場合、耐震性能の高い壁にすることで、見た目をきれいにしながら耐震補強もできます。このような場合は、耐震補強工事とリノベーションを別々に行うより、トータルコストを安く抑えられるのです。一度で済むので工事の期間も短縮できます。

耐震補強+リノベーションの費用を抑えるコツ

耐震補強+リノベーションの費用を抑えるには、前述したように同時施工をしたほうがトータルコストを抑えられます。それを前提にしたうえで、耐震補強+リノベーションの費用を抑えるコツは、「リノベーションする部分は優先度が高い箇所から順番に工事すること」「補助金・助成金を活用すること」です。それでは、各々のポイントをチェックしていきましょう。

優先度が高い箇所から順番に工事する

リノベーションを検討する際に目に見える部分、良く使う部分が優先されがちです。たとえば、「キッチンをおしゃれにしたい」や「お風呂をきれいにしたい」などの要望が多いです。

ですが、特に築40年以上経過した物件の場合は、まずは耐震補強工事など住まいの安全にかかわる部分を優先させましょう。地震はいつ起こるかわかりません。いかに見た目がきれいな住宅になったとしても、倒壊してしまっては元も子もありません。

間取り変更をしたいなら、壁や床なども関連する工事になるので、耐震補強工事と同時に施工したほうがトータルコストは抑えられます。

まずは住まいの安全に関わる部分のリノベーション、次に劣化が酷く、故障やトラブルが起こるおそれのある水回りや床、天井などの部分、雨漏りのリスクが高まっている屋根や外壁、最後に家の外周りである外構工事などのように優先順位をつけましょう。

雨漏りのおそれが高い場合はともかく、まだ大丈夫そうであれば、外装工事は翌年以降に回すことや塗料のグレードを下げて、次回の塗り替えまで持たせる方法もあります。業者に予算を伝えて相談し、プロのアドバイスを踏まえながら検討することがおすすめです。

補助金・助成金を活用する

耐震補強+リノベーションの費用を抑えたい場合、施工予定の住宅が建っている自治体に耐震補強工事の補助金・助成金制度がないか確認しましょう。費用の一部に対し一定の上限額を設定して補助・助成している自治体が少なくありません。また、対象となる住宅は1981年以前に建てられた新耐震基準を満たしていない住宅であるケースが多いです。

自治体によって条件は異なりますが、実績のある業者で耐震診断を受け、その結果を元に耐震性を高める補強工事を行うなどの条件を満たすことが求められます。

また、工事を行ってからでは補助や助成を受けられないのが基本です。工事に着手する前に申請が必要になるケースが多いので気を付けましょう。

補助金や助成金制度のほか、税金の減額を受けることで費用負担を減らす方法もあります。所得税の特例措置(耐震改修に係る所得税額の特別控除)や耐震改修工事を実施した翌年度分の固定資産税が1/2に減額される固定資産税の減額制度に該当するかも確認しましょう。

いずれも1981年以前の旧耐震基準で建てられた住宅を、新耐震基準を満たす住宅に改修することが対象条件になっています。

耐震補強とリノベーションを依頼する施工業者の選び方

では、耐震補強とリノベーションを依頼する施工業者はどのように選べば良いのでしょうか。トータルコストを抑えるには別々に依頼するのではなく、耐震補強工事もリノベーションもどちらも対応できる業者を探すべきです。その場合、まず耐震補強工事ができる業者に重点を置かなくてはなりません。

工務店やリフォーム業者など建築にかかわる業者はさまざまありますが、どんな工事でも対応できるわけではありません。たとえば、壁紙や床の張替え、水回りのリフォームができる業者は多いですが、間取り変更となると建築士がいる業者や建設業の許可を取得している業者でないと対応できないケースもあります。

耐震補強工事にいたっては構造計算など専門性の高いスキルが求められるので、施工できる業者は限られています。耐震補強の実績が豊富な業者であり、かつ抱えている悩みや叶えたい希望を踏まえ、親身になって提案してくれる業者を探しましょう。

CMC一級建築士事務所は、耐震補強実績が豊富であるとともに、予算内でご希望にお応えできるように親切丁寧にご対応いたします。ぜひ、一度ご相談ください。

耐震補強+リノベーション事例

耐震補強工事を優先しながら、リノベーションも同時に行いたい場合、どのようなリノベーションができるのか気になるところです。ここでは、耐震補強+リノベーションの施工事例をご紹介します。

耐震補強工事とともに外壁塗装を行い、間取り変更も行うなど、全面的なリノベーションを行った事例です。外壁工事や間取り変更工事と耐震補強工事が兼ねている部分もあり、費用を抑えつつ、効率の良いリノベーションに成功しています。

耐震補強+外壁塗装+LDKリノベーション

築年数は30年程度ですが、近年、大規模地震による被害が増えていることもあり、より安心して暮らせる住宅を目指して、リノベーションをしながら耐震補強工事も行いました。

LDKを広げる間取り変更工事を行うのもかねて、ほかの壁とのバランスを考慮しながら、耐力壁をプラスするなど壁の補強を行っています。

すべての壁ではなくても、建物を支えるのに重要となる壁を中心に補強することで揺れが抑えられ、倒れにくくなります。

また、ダイニングキッチンが狭かったため、間取りを変えて広いLDK空間を実現しました。

壁の改修に伴い断熱材を入れたことや外壁塗装にも断熱作用のある塗料を用いたことで、省エネ性能も向上させています。

▶高槻市 K様邸 耐震改修・外壁塗装・LDKリノベーション事例

耐震補強+フルリノベーション

昭和40年築で、50年以上の築年数が経過してた住宅の施工事例です。新耐震基準施行以前に建てられた住宅であり、築年数も長いので耐震補強が必須でした。

リノベーション後は窓が減ったように見えますが、壁でしっかりと補強したことで耐震性が高まり、見た目もモダンな仕上がりになりました。一見、マンションのように見えるスタイリッシュな外観となり、窓の開口部を減らした分、断熱性も高まっています。

古い建物は断熱性が低いケースが多いので、耐震性+断熱性のレベルアップがおすすめです。地震に強くなるうえ、断熱性能により光熱費を抑えることができ、ランニングコストを抑えられます。

他にもCMCが手掛けた耐震工事の施工事例を下記のページで紹介していますので、ぜひ、ご覧ください。

▶CMCの耐震施工事例

まとめ

1981年以前に建てられた築40年を超える住宅の多くは、新耐震基準を満たしていません。これからも安心して住めるよう、リノベーションの機会に耐震補強工事も行うことが大切です。

まとめて工事を実施した方が、別々に施工するよりトータルコストを抑えることができます。本記事の中では、費用を抑えるコツや業者の選び方もご紹介しましたので、リノベーションを検討する際の参考にしてください。

CMC一級建築士事務所では予算の中で最大限ご希望を叶えられるようにお客様に寄り添った提案をさせていただきます。耐震工事やリノベーションをご検討中の方は、ぜひ、一度相談ください。

耐震補強工事について詳しく知りたい方は、「耐震診断・耐震設計・耐震改修」をご覧ください。

最新の投稿

- 木造住宅の耐震設計のポイント5選!費用相場を知り補助金を有効活用しよう

- 木造住宅の耐震診断 調査の様子や診断結果の見方をご紹介

- 木造住宅の耐震診断 流れや業者の見つけ方・補助金制度を紹介します

- 【木造住宅】新耐震基準では不十分?最新の耐震基準は「2000年基準」です!

- 南海トラフ地震はいつ起きるのか?住宅の耐震化など地震への備えをしておきましょう!

- 地震大国 日本! 大地震はいつ起きても不思議ではありません

- 古民家リノベーションの魅力を知りたい!費用相場・補助金、メリット・デメリットも紹介!

- 平屋リノベーションにかかる費用はいくら? メリット・デメリットやおしゃれな施工事例を紹介!

- マンションを自分好みに!フルリノベーションのメリット・費用・事例紹介

- 【お風呂で転倒事故を防ぎましょう】介護リフォームで安全なバスルームに